口述70年

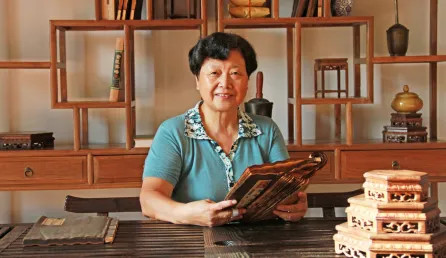

周国英

主任医师,副教授,硕士研究生导师,全国第四批名老中医专家学术经验继承工作指导老师。福建省名中医,福建省人民医院内分泌科原科主任,福建省中医药学会糖尿病分会副主任委员,福建省中医药学会中医内科学会理事。

我是南平建阳人,1971年开始就在福州工作,1974年到福建省人民医院,至今仍坚守中医岗位,坚持用中西医结合的方法治疗内科疾病。

我认为,中医药是一份事业,而不仅仅是一份工作,需要团结协作,团结中西医等多方力量,才能让这份事业得到长足发展。

集中力量专攻急腹症

在我读福建中医学院的那个年代,国家刚经历过高考十年停招,出现了严重的人才断档,其中也包括中医药人才。所以,毕业后,我及同批毕业的中医学院的同学们当了近15年住院医师,但我们无怨无悔。后来,国家重新重视中医药发展,不仅培养中医药人才,而且提倡“西学中”,安排西医医师学习中医。可以说,老一辈的中西医结合人才,和现在相比,数量少,但是“少而精”,他们对中西医结合的理解和运用更深入。

1974年,毕业三四年以后,我申请调到福建省人民医院。那时候,福建省人民医院搬到了现在协和医院的位置。在那儿的十几年里,我有幸在老一辈专家引领下工作,其中不乏中医界的老前辈,如名老中医严守正、甘美芳等,以及知名西医专家、西学中专家,像内分泌科的张闿珍主任等。他们医德高尚、医术精湛,对我影响很大,使我的业务水平得到迅速提升,也为我之后的工作指明了方向。

那个年代,急腹症病人多,全国都在搞急腹症病区,我们医院也开办了中西医结合急腹症病区。在名中医、西医专家的带领下,我们集中力量攻克急腹症中的急性胰腺炎、胆道蛔虫、溃疡病出血三个病种。

我们的团队里有中医、西医,有内科医生、外科医生,只要有急腹症病人都往我们病区送。我当时是住院医师,相当于团队中在临床一线观察的医师,每天要盯着病人的情况,进行记录、观察、治疗。

大概两三年的时间里,我们观察了500多例的溃疡病出血病人,200多例的急性胰腺炎病人,按照证型去分析,得出中西医结合治疗急性胰腺炎、溃疡性出血的疗效好的结论,当时的研究成果还获得了科技奖。同时,还一起研制了院内制剂,比如白芨乳剂治疗溃疡病出血,经验方、成药都沿用至今。

发挥“无名英雄”作用

二十世纪七八十年代,除大主任外,主治医师、住院医师没有细分专科的理念,在内科各专业组轮转工作。

在当时的环境熏陶下,我相当于一直处在现在所说的“规培”状态。在院工作十年,我就能承担急诊、内科系统的疾病治疗。除了学习西医理论知识、临床诊疗,也结合中医特色,取长补短,能较熟练诊治内科的常见病、多发病,急症及疑难病症。

比如,那时候治疗慢性肾炎肾病综合征,西医用激素+免疫抑制,我则用中医药配合治疗,等西药停用后,坚持中药治疗消除激素引起的副作用,减少复发率。

记得1977年左右,我分管的一个慢性肾炎肾病综合征病人,大概20岁左右,他当时大量蛋白尿,低白蛋白血症,严重水肿和高胆固醇血症。病人住院期间,我用西医激素+环磷酰胺治疗,加中医药辨证施治。病人出院后,在我门诊随访,逐步撤除激素,坚持中药治疗至蛋白尿消失停药。现在那个病人六十多岁,有一次因高血压又来找我,我才知道,他经我治疗后,肾炎都没有复发。

福建省人民医院迁回吉祥山以后,医院为创三甲,于1992年左右筹建急诊科(把原急诊室拓展为急诊科),因为我有治疗急性病的基础,医院选派我至广东省中医院急诊科学习一个多月,后来也派潘碧英护士长至广东省中医院参观学习,回来后组建急诊科中西医结合团队,我被聘为急诊科科主任,建设了中医急诊病房。郭跃进任急诊科副主任、潘碧英任护士长,院党委书记林松波主任为急诊科顾问。当时林松波主任住在院内宿舍,如有疑难问题,我们都请示他。当时除接诊门诊急诊病人,我们还管15张急诊病床,在任期开展120接诊,当时接诊病人在福州市还名列前茅。在团队共同努力下,医院顺利通过了三甲医院评审、复审。

当年急诊最多的病种,一个是急腹症,一个是脑血管意外,我也用中西医结合的办法诊治病人,发挥中医的优势。面对急腹症病人,要认真鉴别诊断,排除外科急腹症后,内科急腹症的多用通里攻下法,见效快。

我有一个比较难忘的病人,肚子痛得很厉害,他曾经在西医医院看过,打了阿托品和止痛针,肚子更胀了,肠不能蠕动。我用大承气汤加减为他治疗,服一剂药后,病人大便一通,肚子痛的症状就消失了,病人觉得非常神奇。还有一个病人肚子痛了大半年,做了B超、肠镜等检查,都提示没有异常,我用中医辨证治疗,腹痛消失了。

随着医院的发展,大内科开始分专科,我担任急诊科第一任科主任后回到大内科,担任大内科副主任。大概1997年成立内分泌科,我被聘内分泌科科主任。在内分泌科老主任、西医医生郑文琼的传、帮、带下,中西医共同努力,熟练诊治内分泌代谢科疑难、急危重病人,同时承担教学、科研工作。

近二三十年来我主要以糖尿病及糖尿病相关并发症、甲状腺疾病、更年期综合征等内分泌疾病中西医结合治疗为主,团队从开科时只有两三个医生,发展到15个医生,有了三十多张床位,中西医结合内分泌疾病的疗效也不错。

例如,亚急性甲状腺炎,按西医常规治疗就是用激素,而且剂量也大,疗程长,激素减量后容易复发。曾有一个亚急性甲状腺炎的病人,在西医院用了8个月激素,减量后复发,需加大激素用量,因胃痛就诊我处,我逐渐减少至停用激素,中医辨证治疗而愈,胃痛症状改善。

我们应该看到,中医、西医各有其长处和短处,应取长补短,发挥中西医各自优势,对病人负责。

需要强调的是,内科疾病是很复杂的,必须对病人耐心、细心地询问病史,不能盲目自信“中医什么都能看”,该借助现代医学手段的时候就借助,这样才能更全面地了解病情,不会误诊、漏诊。

曾经有一个病人全身无力,头都抬不起来,双下肢无力行走,在私人诊所治疗,症状一直没有好转。他找到我后,住进我们内分泌科病房,经检查,诊断为原发性醛固酮增多症,左肾上腺腺瘤引起,转泌尿外科微创手术切除治愈。

我常说,内科医生是“无名英雄”,在专科细分的情况下,要发挥螺丝钉的作用,认真做好诊断、鉴别诊断;要有协作精神,是哪科的病人就转哪科,以病人的切实需求为出发点,西医疗效好的,不排斥使用,同时发挥中医特色疗效,尽我们所能,看好病人。

让中医药更有底气

有些人对中西医结合不理解,认为“结合了现代科技手段,结合了西医理论,不中,不西”。

我是科班学中医出身,我们那时候的课程和现在中医院校的课程一样,既学中医,也学西医。中医和西医是不同的两套理论,我认为,知己知彼,才能更好地辅助中医、发展中医,中西医结合是中医药发展的重要途径,没有中西医结合的中医,是会落伍的。

作为一名中医,我们要守住中医之本,扎扎实实地学好中医基础理论,然后应用到临床,能中尽中,中医不能解决的,结合现代医学,更好地为中医药服务,让中医药更有底气。

另外,中医药要发展,一定要把科研做好,这也是让中医药更有底气的一件事。

现在科研条件比较好,而中医药的科研更需要团队协作的精神。

中医药科研是比较难的,不像西医,一个病一个药,我们的中药是汤方,是复方,一个方子里有几种、十几种中药材,因此要做大量的临床观察,才能进行医学统计学分析。中医还有一个特点是,往往一个病有多种证型,而多种病也有同一证型,这就是中医所说的“异病同治、同病异治”,病例分散在临床,如果没有团队协作,科研就很难出成果。

七十年代,我们搞急腹症病区,大家收到急腹症病人都会送到我们手里,所以我们两三年间就观察了500多例溃疡病出血病人、200多例的急性胰腺炎病人。有这样大的病例数才能做课题,才能得出结论,才能研制药物用于临床,并产生对现在治疗急腹症仍行之有效的影响力。

时代在发展,疾病谱在变化,但是团队协作的精神不能变。中医药从业者要团结力量,以病人为中心,为攻克一个又一个的病种贡献力量,为中医药事业发展贡献力量。

比如研究糖尿病的血管病变、神经病变,大家组成一个团队,积累病例数越多,越能够总结并形成治疗特色,慢慢形成规模。这样就不是个案分析,才能够得到广泛的认可。

现在发展中医的政策非常好,在大好形势下,科室的学科带头人可以牵头、主攻一两个优势病种。整个中医院也可以组建几个大的中西医结合团队或几家医院联合起来,一个病种、一个病种的攻克。

中医药是一份事业,中医药事业要发展,需要有长期的计划,需要一代一代中医不断地坚持、奉献,任重而道远。

公网安备 35010302000129号

公网安备 35010302000129号